【長崎】軍艦島周遊クルーズに行ってきたよ

というわけで行ってまいりました、長崎は軍艦島周遊クルーズ。長年思い焦がれ続けた憧れの島へ、いざ上陸です。

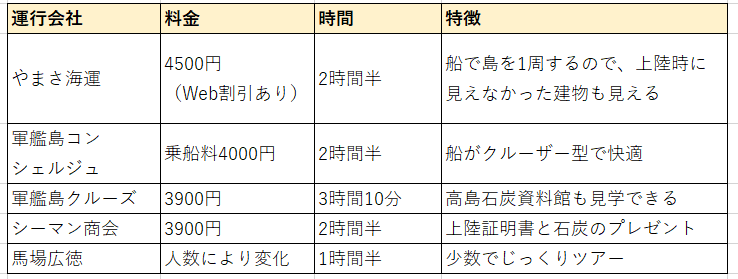

実は軍艦島クルーズと行っても何社かあって、内容や上陸時間も結構違うみたいなんですね。まずはその差をちょっと比べてみましょう。

- 軍艦島周遊クルーズの比較

- 船の中やサービスについて

- 天候に恵まれ上陸

- 島内をグループごとに見学&写真タイム

- 軍艦島に来たら写真を撮りまくるべき

- 第3見学広場へ

- 海から見る軍艦島

- 3時間近くのツアーは終了

軍艦島周遊クルーズの比較

(データは2019/06/22時点のものです)

今回わたしは「やまさ海運」さんの軍艦島ツアーに参加しました!

決め手は「船で島の裏側まで見られること」「Web割引があったこと」「船が大きく、揺れが(比較的)少ないツアーであること」の3点です!ステマじゃないですけど、Web割引効くのは庶民にとってありがたかったです!

でも料金は平均してどこも4000円ぐらいが目安かなと思います。

ただ、軍艦島って天候によって上陸できたりできなかったりするんだよね。上陸の判断はその日の朝だったり?島に近づいてからだったりするようなんだけど、私のときは雨が降っていたので「もしかしたら上陸できないのでは……」とビクビク。

あ!上の写真が今回乗船したマルベージャ号です。

船の中やサービスについて

今回はヤマサ海運さんの軍艦島ツアー(午前の部)で参加したので、集合時間までに船のターミナルビルへ。時間がなくてゆっくり観光できなかったんだけど、ターミナルビルにはレストランやお土産やさんも揃っていてそこそこ楽しめそうな感じがありました。

受付をしていよいよ乗船。船の中では法的な理由から?「船内設備の撮影は禁止」ということで、船のお写真はございません。

私が乗った船(マルベージャ号)は定員221人と結構大きめな船で、揺れも思ったよりありませんでした。軍艦島までは50分ぐらい?かかったと思うけど、軍艦島に関する解説や映像などを聞きながら行くのであっという間でした。

船の中に水洗トイレも付いているので安心。(当たり前ですが軍艦島にトイレはないので、船や出港前に済ませておくべき!)

何なら船の中に自販機まであったりして、急に喉が渇いても安心、みたいな。

ツアーのメンバーはシニアや外国人の方が多かったです。でも、修学旅行で来たという中学生のグループもいました。

いまや修学旅行の一環で軍艦島を訪れることのできる時代か、と思うと、なんか感慨深かったです。私が中学生の頃はそれこそ廃墟Explorerを巡回し中田薫さんの「廃墟本」を読むぐらいのことしかできず……。

修学旅行で軍艦島行けるなんて良いなあ、羨ましいなぁ……。

天候に恵まれ上陸

この日(4月下旬)は朝から雨が降っていて「大丈夫かな…」と不安だったんだけど、天候が味方してくれて、島に近づく頃には雨も小降りになってました!

ちなみに軍艦島の上陸率は季節によって微妙に差があるので、気になる人は調べてみると良いです。やまさ海運さんのサイトで独自の上陸率が公開されています。

夢にまで見た軍艦島が目の前に。

でも、なんつーか、自分が軍艦島に上陸している実感がツアーの最初から最後まで無かったです。「私は今すごくリアルな映像を見せられているだけなのでは???」とすら思えて、、、でも上陸したんだよねーーー。うーーーーーーん変な感じ。今でもちょっと信じられないな。いつか見学通路のもっと奥まで見られるようになったらうれしい。

3号棟(幹部用の高級住宅)

この写真の真ん中、高台にあるのが3号棟。現代のシロガネーゼ、六本木ヒルズ、サンシャインシティ…はちょっと違うか。いわば当時のお金持ちやセレブ(炭鉱幹部などの偉い人たち)が住んでいたマンションです。当時、軍艦島の人々はマンション地下にある共同浴場を利用するのが通常でしたが、3号棟の部屋には個室風呂(内湯)があったそうです。高台にあるので見晴らしも最高だったとか。なんとなく島内の権力を感じる建物です。

炭鉱入り口跡

写真はすでに塞がれた炭鉱入り口跡。第1見学広場がこの正面にあります。

上陸してからは改めて島での注意事項などを説明され、3つのグループに別れての見学時間。各グループに軍艦島コンシェルジュ?解説員さん?みたいな方が付いて、軍艦島の建物や歴史を解説してくれます。あと、記念写真とかも撮ってくれます。

私も珍しく記念撮影してもらったんですが、写真のデータどっかに行った…スマホかな…。

島内をグループごとに見学&写真タイム

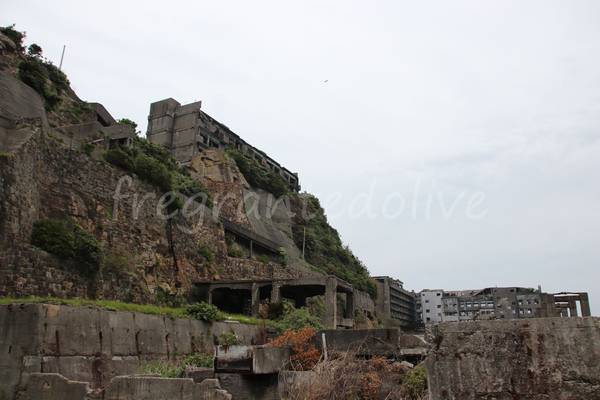

訪れた季節が春ということもありますが、コンクリート作りの建物にたくさんの緑が生い茂っていて、写真で見た軍艦島よりもずっと崩壊が進んでるように思いました。

端島小学校

軍艦島には、真っ白な7階建ての学校がありまました。小中一貫の学校で、1階から4階は小学校、5階と7階は中学校、6階には講堂兼体育館という造りです。

6階部分には照明が設置され、隣にあるグラウンドでは夕刻からでも野球などのスポーツや運動会の練習が行われました。運動会は小学校と中学校が同時に行われ、島を挙げての祭典となっていたそうです。

最盛期には小学校に500人以上の子供が在籍したそうです。まじで!?この島のサイズで!?めっちゃ多いな!?少子化真っ盛りに生まれた私にとっては想像できない賑やかさです。

写真の右端に要塞のように写っている低いコンクリ造りの建物は、石炭を運ぶベルトコンベアー跡。

学校の中にもまだまだ色々なものが残っているのかな……。

65号棟住宅

真ん中の白い建物が校舎。左手の黒い建物はマンション65号棟。65棟は写真だと分かりづらいですが、実際は9階建ての建物です。7階部分で校舎とつながっています。子どもたちはその廊下を渡って登校したんでしょうかね。

無理なのはわかってるけど、目の前にこんなに素晴らしい廃墟があるともう、入ってみたくなってしまう。入りたい、散策したい。うおー!!!無理だけど!くそー!!!軍艦島って箱庭のような面白さがあってどうも胸を擽られます。

軍艦島に来たら写真を撮りまくるべき

案内してくれたガイドさんが「軍艦島に来たら、ぜひ写真をいっぱい撮ってください。毎年の台風や豪雨でどんどん劣化が進んでいます。今見ているこの景色も、明日には崩れて見られなくなるかもしれません」と仰っていたのが印象的でした。

確かに、昔の写真集やウェブサイトで見た写真よりずっとボロボロになってる気がする。

総合事務所付近

この四角い建物の右手には、昔坑道へ入るためのエレベーターがあったそうです。そして左の階段を下った先には、坑道から戻ってきた炭鉱夫のためのお風呂があったそう。

炭鉱夫の仕事はとても過酷で、顔まで真っ黒に汚れてしまうので、地上に戻ったらまず風呂に入れたそう。しかも浴槽は3段階あって、1つ目の海水風呂でとにかく汚れを落とす、2つ目の浴槽でさらに汚れを落とす、3つ目の上がり湯でようやく石鹸を使って洗える……みたいな状況だったとか。

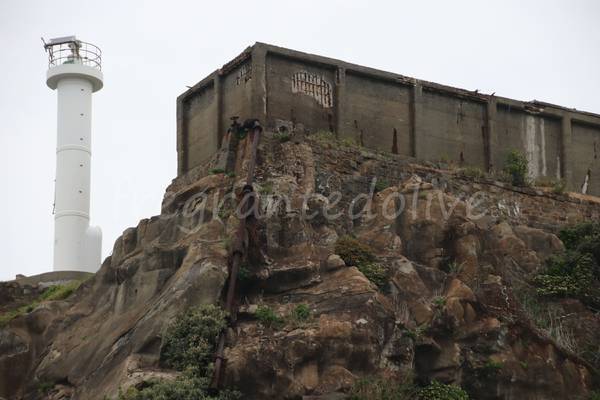

灯台と貯水槽

白い灯台は、軍艦島から人々が立ち去ってから後付けされたもの。もちろん、今この端島に明かりが灯ることはないので、船の航海に邪魔にならないよう灯台が取り付けられたそうです。

灯台の隣りにあるのは、島の中で一番の高台にある貯水槽。

軍艦島での飲料水は初期では海水を蒸留、のちに給水船で水が運ばれるようになり、この貯水槽に蓄えられました。

その後は対岸から海底送水管が敷かれ送水されるという

進化を遂げています。

海水はそれこそ浴びるほどあっただろうけど、真水は貴重なものだったみたいです。

第3見学広場へ

第2見学広場でエレベーター跡などを見学した後は、第3見学広場へ。

30号棟と潮降り街

右の大きな建物がマンション30号棟です。

30号棟は1916(大正15)年築で、「グラバーハウス」という別名を持ちます。日本最古の7階建て鉄筋コンクリート造りのアパートで、地下には売店がありました。31号棟は鉱員住宅としての機能のほか、共同浴場が1階に、郵便局と理髪店が地下1階にありました。

これ、地獄段かな?と思ったんだけどちょっとわからず…。

軍艦島で最も有名な場所のひとつである、「地獄段」。日給住宅16号棟の横から、端島神社まで続くこの階段は、上りきるとそこがアパートの4階部分であり、非常に息が切れることから、この名があります。

もうここまで来たらあの階段まで駆け寄りたいんだけど叶うはずもなく……。すごい焦らしプレイです。部屋の中どうなってるんだろう。あ~~~もっと島の中まで見たいよ~~~~~~~!!!

そういえば上の写真の右側辺り?は台風が来るとよく潮をかぶるので、別名「潮降り街」とも言われたそうです。

端島のメインストリート「端島銀座」には、海が荒れると護岸から舞い上がった海水が降りそそぐ「潮降り町」と呼ばれる一画があった。降りそそぐくらいならまだいい方で、台風のときには島内に洪水のように海水が浸入したという。波しぶきは7階建てアパートの屋上に避難した住民が見上げるほどの高さにまで達した。

上陸での探索はここまで。この後は徒歩で第1見学広場まで戻り、船に乗って軍艦島をぐるっと一周します。

海から見る軍艦島

軍艦島ツアーでは上陸できる場所が限られているため見えない部分も多いんですが、船に戻って海から一周することで有名な神社跡や病院跡も撮影することができます。

緑の植物がじわじわと建物を侵食しています。

泉福寺(お寺)

この写真、真ん中の板切れがボロボロになってる辺りは、軍艦島唯一のお寺があった場所です。

大正10年、住職が常駐した軍艦島唯一のお寺、泉福寺が出来ます。元々は禅寺だったが、あらゆる宗派の葬儀を執り行っていた。木造だった本堂(2階部分)は跡形もありませんが、何故か1階の1部分のみコンクリート造で現存しています。(写真:左下の建物)

今でも石像と釣り鐘は残っているのかな?

端島神社跡

暗くて見にくいんだけど、これが神社跡です。当時も御朱印とかあったのかな。流石にないかな。

昭和11年 (1936) 築。木造。 島の最高部の一端にある神社。かつては拝殿もあったが、現在は倒壊し、神殿のみが 残っている。神殿は約4.5mの高さがあり、画像の印象よりは遥かに大きい。

長崎にある神社が清掃奉仕することもあるようです。

端島病院跡

写真は「端島病院」。右手の白い建物が隔離病棟、真ん中のうっすら緑がかった建物が端島病院です。

「もぐら」と呼ばれた鉱員たちは、じん肺症にかかってしまうことも多かったそうです。そりゃ、石炭を採掘している場所とカーテンで仕切っただけのところでいつも食事をしていたら、なっても仕方が無い環境ですよね。

そういった鉱員が運ばれたのが、軍艦島の北端にあった緑色の建物「端島病院」です。島には緑が少なかったことから、病院くらいは安らぎのある緑色にしようということで塗装されたそうです。

働いていたのは誰だったのか・そして閉山後その人たちはどこへ...軍艦島上陸(3/3) - TOPPY.NET トッピーネット

病院の廃墟って言うとS愛病院やE信病院なんかを思い浮かべますが、オカルト的な廃墟とは全く趣が異なってます。(いや病院廃墟も写真でしか見たこと無いけど…)

昭和32年の海底水道開通以前は、水不足による衛生面の劣悪な環境が、 赤痢などの伝染病を誘発たが、水道の開通以降病院の役割は 塵肺等の炭鉱特有の病気の治療にその重点が変わっていった。

3時間近くのツアーは終了

左の黒煙は船から出てるものです。海から見たこの姿が戦艦「土佐」に似ていることから、端島は「軍艦島」と呼ばれるようになりました。

長年憧れ続けた廃墟、軍艦島にこの身で降り立つことができて、本当に感無量のツアーでした。島での滞在時間は1時間無いぐらいだったと思うんですが、もっともっと写真を撮りたかった……。崩落の危険があるため見学通路以外は立ち入り禁止ですが、いつか内部ももっと見学できるようになってくれたら嬉しいです。そして今回は天気が少し悪かったので、晴天の下で軍艦島を練り歩きたい。次は別の会社のツアーも検討してみようかな。お疲れ様でした!